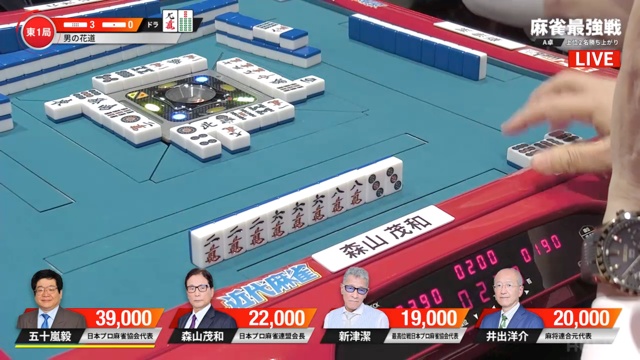

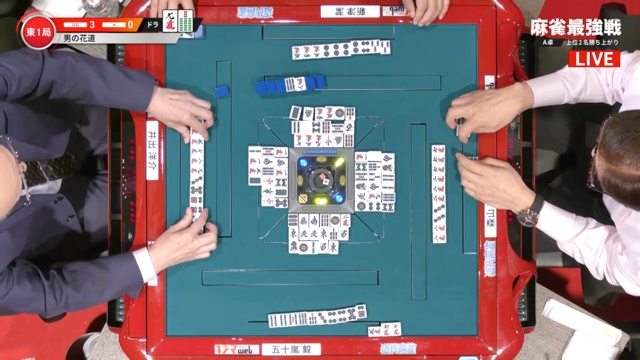

![]() のカンも入っていて、異常な牌の偏りを見せている今局。

のカンも入っていて、異常な牌の偏りを見せている今局。

あわや四暗刻か? …という場面だったが、

河に2枚目の![]() が顔を出して止むなくポンしてテンパイ。

が顔を出して止むなくポンしてテンパイ。

そして、新津にもテンパイが入った。

フリテンの![]() を引き戻してカン

を引き戻してカン![]() 待ちでリーチとした。

待ちでリーチとした。

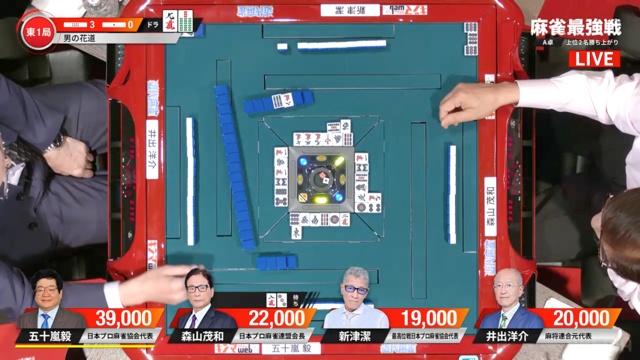

こうして仕掛けとリーチに挟まれた場合、現代の麻雀では「行く」か「オリる」かの2択で態度をはっきりさせる打ち手が多いかと思う。

特に、持ち点が多い五十嵐の立場では、頭を低くして嵐が過ぎ去るのを待つのがクレバーな選択と言われるのだろう。

現に五十嵐はこのリーチの一発目に、

![]() のトイツ落としで回ってみせるのだが、これは「オリた」わけではなくて「受けた」という表現がしっくりくるように思う。

のトイツ落としで回ってみせるのだが、これは「オリた」わけではなくて「受けた」という表現がしっくりくるように思う。

私の勝手な思い込みなら不明を恥じる次第だが、昭和の時代の麻雀を知っている打ち手は「先々で手を詰まらせず、可能な限り和了への道を模索する」という茨の道を、いとも容易く突き進んでしまう強さを持っている気がするのだ。

五十嵐が昔から「鉄壁の守備力」が持ち味と称されるのは、単にベタベタとオリているわけではなく「簡単に降参しない」ためではないかと私は思う。

ビュン、と音がするような速度で森山が無筋の牌を押していく。

森山が切り拓いた道を手がかりに、井出が手を進めていく。

森山がドラすらも力強く切り飛ばす。

その姿を見とめて、新津がわずかに微笑んだ。

牌を介して、そこでは会話が成立しているかのようだった。

白熱する二人のやりとりをよそに、井出は至って冷静な面持ち。

「今は、まだ。」

受け駒の![]() を落として一旦場を預ける。

を落として一旦場を預ける。

そして、二人の和了牌である![]() を吸収した五十嵐。

を吸収した五十嵐。

森山の![]() を叩いて全面戦争とはいかず、こちらも二人の攻めに徹底した受け姿勢。

を叩いて全面戦争とはいかず、こちらも二人の攻めに徹底した受け姿勢。

ドラの![]() を1枚外して受ける。

を1枚外して受ける。

ここまできたら、あとは二人のめくり合い…

となるのだったら、私はわざわざ観戦記に取り上げない。

ここからが素晴らしかった。

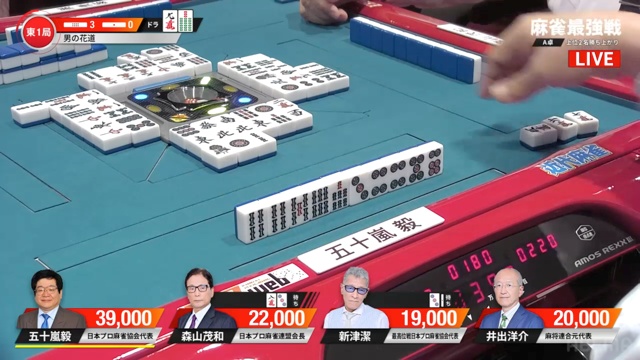

一旦受けた井出の手に、急所のペン![]() が埋まった。

が埋まった。

これでマンズ1枚を勝負するイーシャンテン。

そして、五十嵐。

うまくカン![]() を引き入れてこちらもイーシャンテン。

を引き入れてこちらもイーシャンテン。

さらに、井出が![]() を吸収し、新津が今切ったばかりの

を吸収し、新津が今切ったばかりの![]() を合わせると、五十嵐にチーテンが入った。

を合わせると、五十嵐にチーテンが入った。

そして、最後は井出。

今度は五十嵐のロン牌である![]() を押さえ込み、こちらもテンパイ。

を押さえ込み、こちらもテンパイ。

全員テンパイで流局。

このコロシアムだけ、まるで昭和に戻ったかのような… そんな見応えある一局だった。

この局には、現代麻雀に対する指摘が多く含まれているような気がした。

リーチに怯むな。

簡単にメンツから現物を抜きうつな。

そして、最後まで諦めるな。

親父たちの背中が、言葉よりも鮮やかに教えてくれたような気がしてならない。