激闘を制した者のカッコ良さも、AIでは味わえない。

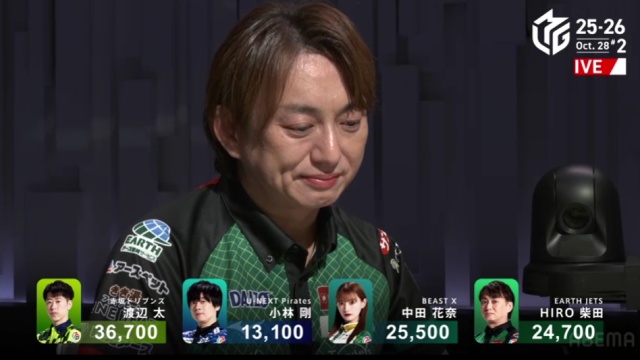

HIRO柴田は、幽かに笑っていた。

流局ノーテンでのトップ目前から、親かぶりによる3着落ち。

長い対局の、最後の一牌で、するりと逃れていった。

悔しいのは当然だが、歴戦の強者も、麻雀の面白さや恐ろしさ、人の執念や祈りに、酔い痴れたかのような表情だったように思う。

世にも珍しい、3着と4着が放銃回数0回というスタッツ。

いまオンライン麻雀界隈、最大のトピックとして「麻雀AI問題」が取り沙汰されている。

SNSを中心として、多くの議論や見解が飛び交っている。

麻雀界だけではない。

AIに職業を奪われるといった類の危惧は、ずいぶん前から言われていた。

21世紀も25年。AIとの共存は避けては通れない大きなテーマだ。

将棋界では、名人がAIに敗れたと大きなニュースになった。

その後、ソフト指し疑惑を巡り大問題となったこともある。

人間同士の対戦が面白くなくなるのではという危機感もあった。

だが、結局そうはなっていない。

ゲームとの出会いのごく早い段階からAIを活用し、AIに学び、AIと共に強くなり、その道のトップになる。そんな人と人との最高峰の闘いは、やはり昔と変わらず、美しく、興奮し、面白い。AI評価値や候補手もすっかり馴染みの光景だ。むしろ無いと物足りない。みな織り込み済みで、新たな楽しみ方を見出している。

ただ、AIはその意図を説明してはくれない。

解説という役割に言及したのはそのためだ。

研究においても、なぜそれが良いのか、なぜAIはそれを選択するのかまではブラックボックスに近い部分がある。

人間が考えることはまだまだ尽きない。

すべてのAI学習は、膨大な人と人との闘いを参照し、模倣している。

歴史の蓄積がデータベースとなり、AIの進化が加速する。

AIという存在は、人の文化や営みの集積であり、結晶だ。

作るのも人、使うのも人。

ならば、賢く、楽しく、付き合うしかない。

そして、この半荘のオーラスのように、AIに多大な影響を受け/与えたプロ雀士が、これほど熱く、劇的な闘いを魅せてくれるのだ。

どのような事態が出来しようとも、人の適応力と情熱がどうにかしてくれる。

そう「祈る」のは、いささか楽観的に過ぎるだろうか。

京都在住の書店員。麻雀戦術本マニア。

天鳳の最高段位は九段。

X:@superflat221