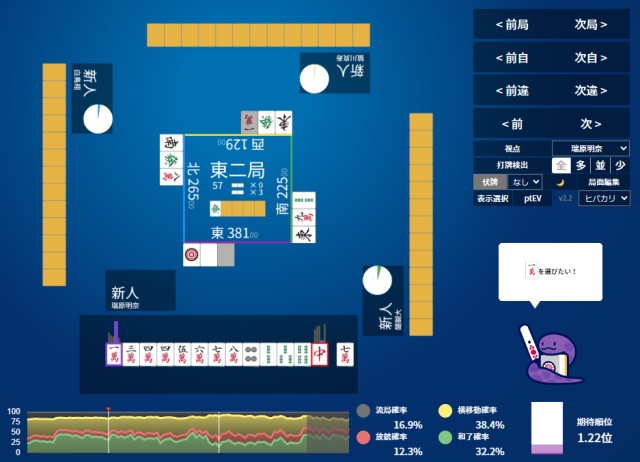

数牌のドラは相当大事にする瑞原だが、同じドラでも役牌の場合は見切りが早くなる印象だ。

もちろん、打![]() は自然と言えば自然である。こう構えれば、カン

は自然と言えば自然である。こう構えれば、カン![]() と

と![]() –

–![]() のイーシャンテンになって、

のイーシャンテンになって、![]() が伸びればメンタンピン、さらには234の三色もあるからだ。

が伸びればメンタンピン、さらには234の三色もあるからだ。

ただ、

今度は他全タイプが打![]() で、先ほど似ていると評した、どっしり派のヒバカリだけが

で、先ほど似ていると評した、どっしり派のヒバカリだけが![]() 残しなのが面白い。

残しなのが面白い。

このあたりからも、瑞原の「役牌リリースの早さ」が分かる。瑞原自身は、以前より残す寄りに調節しているそうなのだが、それでも特徴としては強く残っているように感じる。

そうして、数牌で手を組み上げての門前勝負に持ち込むことが、ゴリラ麻雀の肝なのである。

この手は、

![]() を引き入れて、さらに広いイーシャンテンに。

を引き入れて、さらに広いイーシャンテンに。

![]() が横に伸びれば打

が横に伸びれば打![]() でテンパイ。

でテンパイ。

また、マンズは、

に切ると分かりやすいのだが、好形でテンパイするには![]()

![]() か

か![]()

![]()

![]()

![]() を引けばいい、そんな形だ。

を引けばいい、そんな形だ。

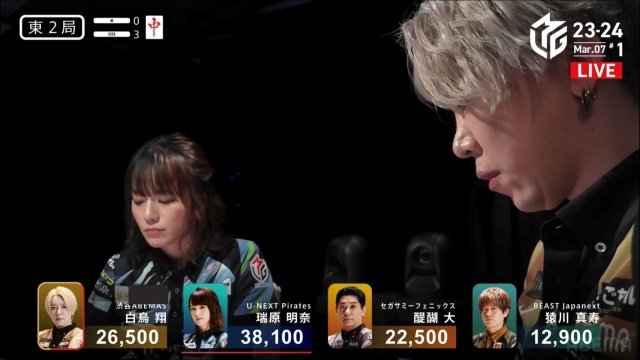

しかしそこへ、

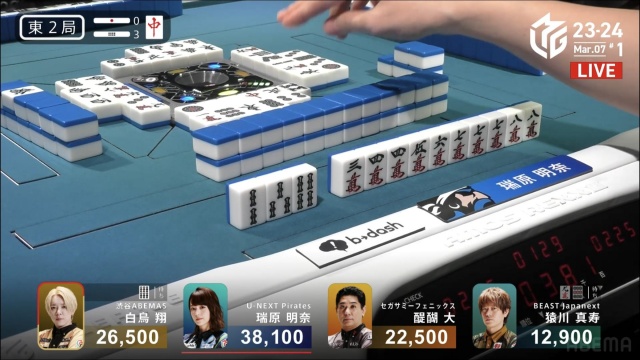

躍動感のあるリーチが白鳥から飛んでくる。

瑞原が持ってきたのは、

![]() だ。

だ。

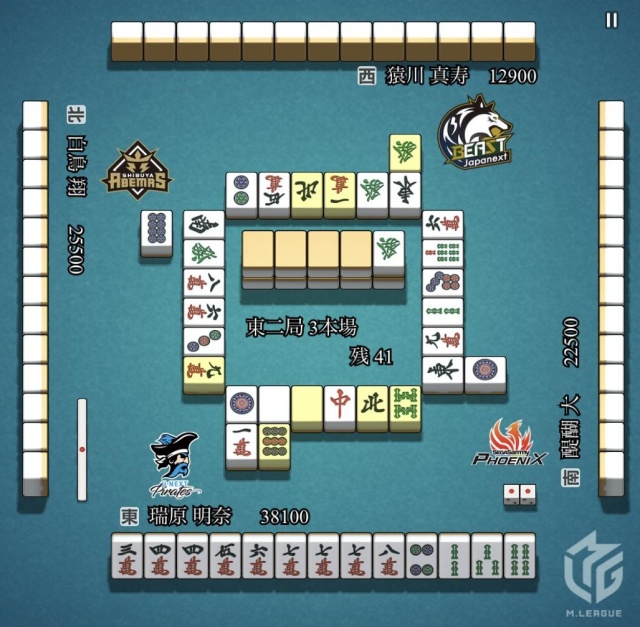

立体図を見てみると、

黄色の牌がツモ切りで、白い牌が手出しなのだが、白鳥はマンズのカンチャンを手から切ったあとで、最後に![]() を打ってのリーチ。

を打ってのリーチ。

考えれば考えるほど、![]() は危険に見える。

は危険に見える。

瑞原は、

ゴリっと押した!

これが、ゴリラ麻雀2つ目のポイント「チャンス手での押しの強さ」である。

少し話は逸れるが、瑞原は気配を察する能力にも長けているので、手が入っていないときには他家のダマを警戒しながら慎重に進めている。それが局の中盤以降の安定感に繋がっている。

一方で、この局面のように相手からリーチが入ったときには、自分の手が押せる格好なら強気に押すシーンもよく見られる。

先ほど書いたように、この![]() を押すのはなかなか簡単ではない。

を押すのはなかなか簡単ではない。

最終手出しが![]() 、自分はトップ目、現物は2枚ある、

、自分はトップ目、現物は2枚ある、![]() を切ってもイーシャンテンは維持出来る…

を切ってもイーシャンテンは維持出来る…

など、押さない方がいい理由は次々と浮かんでくるからだ。

けれども、この手には「押す理由」もたくさんある。それを瑞原は過小評価しない。

「![]() を切ると

を切ると![]()

![]()

![]()

![]() の四面張が崩れてしまう」

の四面張が崩れてしまう」

「![]() は端牌なのでどのみち使いにくい」

は端牌なのでどのみち使いにくい」

「自分は親なのでアガれれば大きい。同時に、ツモられたら親被りをしてしまう」

「トップ目とはいえ微差であり、仮に放銃しても東場なのでまだまだこれから勝負出来る」

と、ザッと書いただけでもこれくらいは理由がある。

以前にも書いたことがあるちょっとしたエピソードを挟むと、知り合いのプロに、Mリーグに入る前の瑞原の雀風の印象を聞いたとき、

「めちゃくちゃ押す」

という答えが返ってきて驚いたことがある。

Mリーグ参入当初は守備的な打ちまわしを多く見せていたこともあったが、このように勝負どころでは積極的に押していくのが、瑞原本来の姿なのだろう。

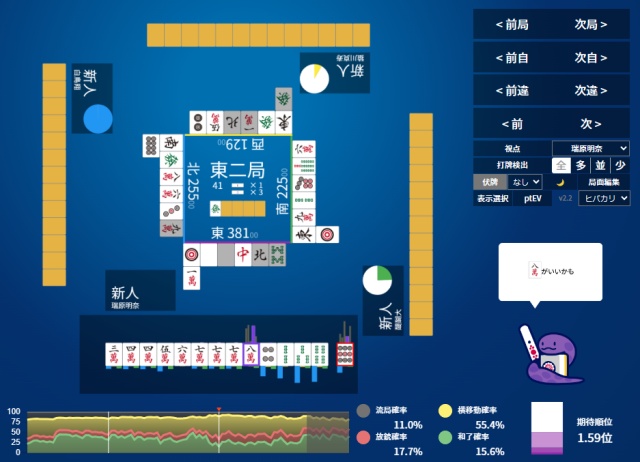

ちなみに、あくまでも参考だがNAGAにかけると、

こうなる。

牌の上に伸びている推奨バーに注目してもらいたい。

じっくり派のヒバカリや、他のタイプでも守備型のモデルは打![]() だ。一方で、攻撃寄りのタイプは打

だ。一方で、攻撃寄りのタイプは打![]() を推奨している。

を推奨している。

ちなみに、ラス回避ルールの想定だが、ラスと離れている東場の親番での判断のため、Mリーグルールと大きくかけ離れていることはないだろう。

解析を見るうえでは、押し方向にやや修正するといい具合になるかとは思う。いずれにせよ、攻撃的な選択として打![]() が十分有力であることが分かる。

が十分有力であることが分かる。

なにはともあれ、瑞原は![]() を通して、

を通して、

迂回していたら組めなかった、![]() を引いてのリーチで追っかける!

を引いてのリーチで追っかける!

リーチ合戦は白鳥の勝利となったが、ゴリラ麻雀の真髄が見えた局となった。

その後、

白鳥に8000を放銃し、突き放されるも、