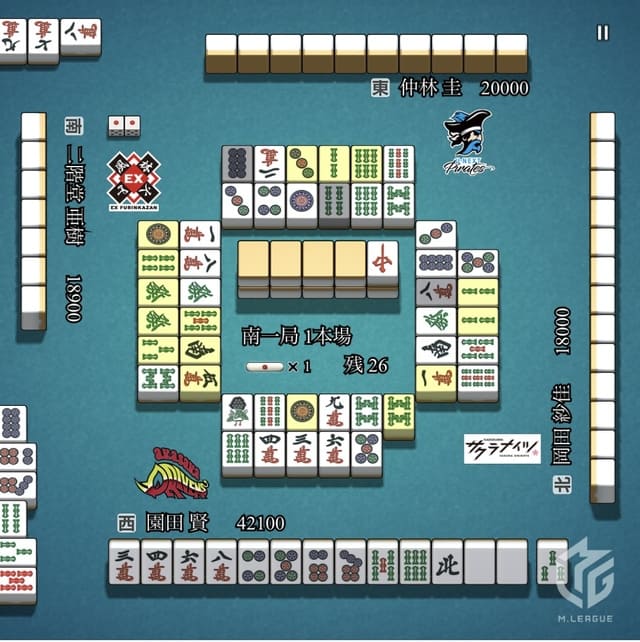

対面の仲林がすでに2副露。そこに上家の亜樹が![]() を切ってきている。

を切ってきている。

確かにダマにしておけば、下家の岡田が次に![]() が打つ未来をはじめ、この手をかわし手として活かすことが出来る。

が打つ未来をはじめ、この手をかわし手として活かすことが出来る。

ただ、まだ東4局では40100点が安全圏とは言えない。また、リーチをしたとしても他家が勝負してくれる可能性もある。

ここは、さらにリードを広げるための「決め手」としてこのハンドを使うことを決断し、

園田はリーチを打った。

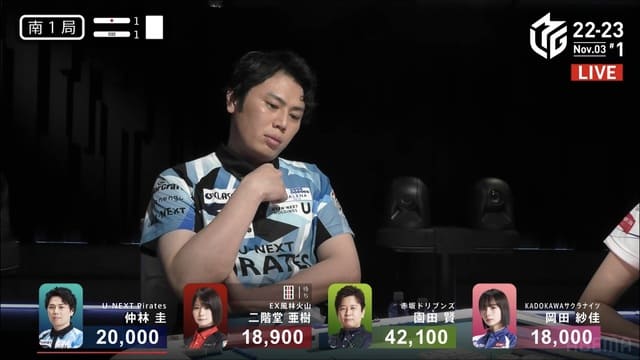

我々が見ている「神視点」では、

このように、仲林も亜樹もそこまでの形ではないことが分かるので、「何を考えてるんだろう?」と感じた方も多いだろう。

このように選手が小考した場合や、何か平面効率と違った打牌をした場合には、理由を探すのがオススメだ。そうすれば、麻雀観戦にも自身の麻雀にも深みが出るように思う。

このリーチは、

園田の一人テンパイで流局。中押しのアガリとはならなかったが、さらなる点差をつけて南場に突入だ。

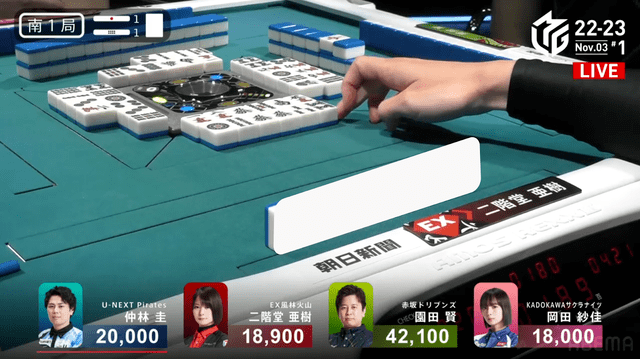

南1局1本場に、亜樹が動いた。

南家の亜樹は、3巡目にカン![]() をチー。打

をチー。打![]() とした。

とした。

懐の深い亜樹が早めに動いたとあって、場に緊張感が走る。

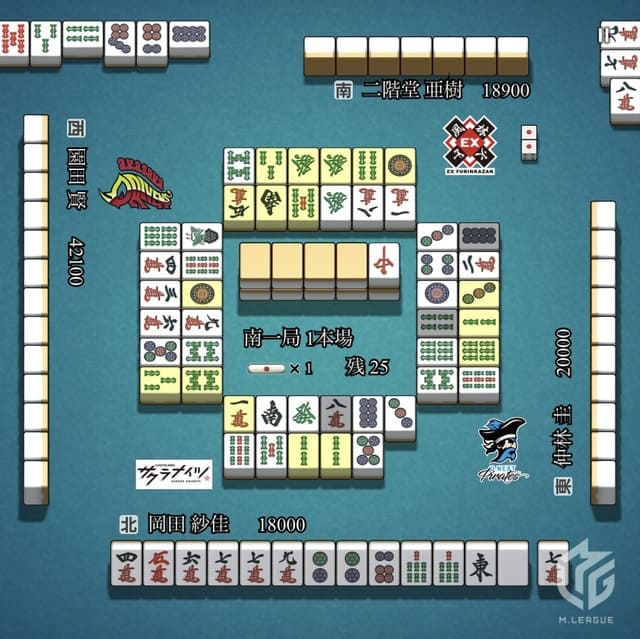

さらに、

亜樹は終盤に差し掛かるところで![]() をチー。

をチー。

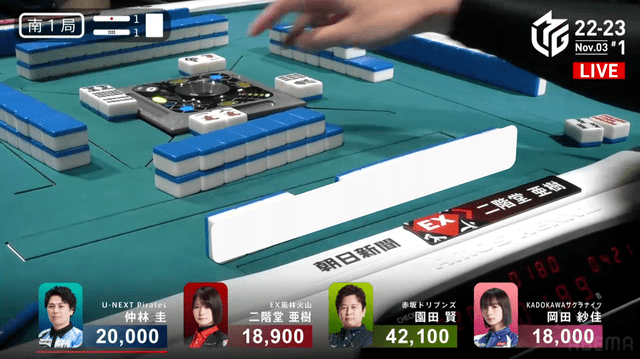

その瞬間、

全員の打牌がスローになった。

亜樹の手を読んで、自分がどう立ち回るかを整理していたのだ。

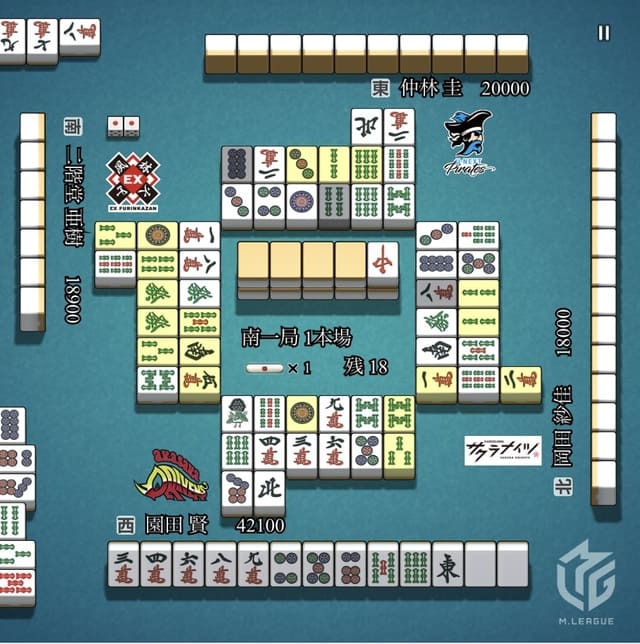

まず園田視点では、

ドラの![]() が2枚あるのが大きい。亜樹が

が2枚あるのが大きい。亜樹が![]() アンコではないと分かるからだ。

アンコではないと分かるからだ。

それもあって、亜樹の仕掛けはタンヤオの可能性がかなり高いように見える。亜樹の打点が安いのならば、打って局を流してもいいという考えもあったそうだ。

ここでは、手出し![]() があったとはいえ亜樹の仕掛けに

があったとはいえ亜樹の仕掛けに![]()

![]() をゴリ押ししている仲林に、マンズや字牌は打ちづらい。

をゴリ押ししている仲林に、マンズや字牌は打ちづらい。

一旦打![]() として、そのあとは様子を見ながらソウズを打つことになりそうである。

として、そのあとは様子を見ながらソウズを打つことになりそうである。

しばし考えた後、園田は![]() を切った。

を切った。

続いて、

岡田視点では、

ここはまず、亜樹の

ここはまず、亜樹の![]() アンコの可能性を考えないといけないから大変だ。

アンコの可能性を考えないといけないから大変だ。

また、これは全員に言えることだが、亜樹の最後手出し![]() は手牌に関連していたとは限らない。安全度の高い牌として残していた可能性があるからだ。待ちを

は手牌に関連していたとは限らない。安全度の高い牌として残していた可能性があるからだ。待ちを![]() 近辺と絞ることはまだできない。

近辺と絞ることはまだできない。

何を切るか。

仲林が下家にいることも含めて、マンズと字牌は打牌候補から消去。![]() も亜樹に

も亜樹に![]()

![]() 待ちがあるので除いて、切るなら

待ちがあるので除いて、切るなら![]() か

か![]() 。

。

![]() が当たると仮定すると、

が当たると仮定すると、![]()

![]() と持っていたところからの

と持っていたところからの![]() 単騎待ちがあるが、それなら仲林が切った

単騎待ちがあるが、それなら仲林が切った![]() は鳴いていそうである。

は鳴いていそうである。![]()

![]()

![]() でもほぼ同様。役牌が絡むシャンポンで

でもほぼ同様。役牌が絡むシャンポンで![]()

![]()

![]()

![]()

![]() のような形でも

のような形でも![]() は当たらない。

は当たらない。

一方の![]() に関しては、亜樹は

に関しては、亜樹は![]() を鳴いていないので、

を鳴いていないので、![]()

![]()

![]()

![]() からの

からの![]() チー

チー![]()

![]() 待ちは薄そうだ。

待ちは薄そうだ。![]() もかなり通りそうではあるが、

もかなり通りそうではあるが、![]()

![]()

![]()

![]() や

や![]()

![]()

![]()

![]() からの

からの![]() チーは組み合わせとして残っている。

チーは組み合わせとして残っている。

よって、ここで岡田は打![]() としたのだろう。

としたのだろう。

最後に、

仲林視点では、

ここも亜樹が![]() アンコであるパターンを含めて考えないといけないから大変だ。もちろんタンヤオもある。

アンコであるパターンを含めて考えないといけないから大変だ。もちろんタンヤオもある。

切るのは先ほど鳴かれなかった![]() になるだろうが、

になるだろうが、![]() はもちろん

はもちろん![]() や

や![]() は打てない。よって、ここから

は打てない。よって、ここから![]() や

や![]() を鳴くことは控えておこうか、ということも含めて思考整理をしていたのではないだろうか。

を鳴くことは控えておこうか、ということも含めて思考整理をしていたのではないだろうか。

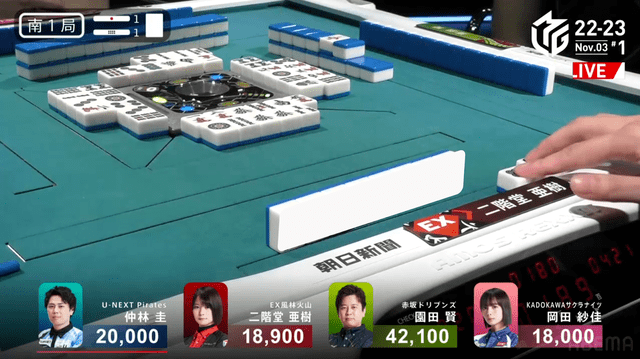

仲林は、打![]() とした。

とした。

亜樹の手は、

このような![]() アンコでの仕掛けであった。ここらフリテンの

アンコでの仕掛けであった。ここらフリテンの![]() を切ったが、

を切ったが、![]() がもうないので、亜樹は次巡に打

がもうないので、亜樹は次巡に打![]() として単騎を変えていった。

として単騎を変えていった。

この後、他の選手は亜樹の![]() →

→![]() の切り順から、タンヤオではなく役牌絡みの手が濃厚(タンヤオならここまで

の切り順から、タンヤオではなく役牌絡みの手が濃厚(タンヤオならここまで![]() が残っているのがおかしい)、さらには単騎待ちを転がしている、と読んでいった。

が残っているのがおかしい)、さらには単騎待ちを転がしている、と読んでいった。

こういった読み合いによる攻防もMリーグの醍醐味の一つだ。

私が他に切る牌はなかったかな、と感じたのが、

園田がここで打![]() としたシーンである。

としたシーンである。

先に仲林が通しているが、それは亜樹が打![]() とする前のことだ。もちろん仲林の手に残っていて、この土壇場で打ち出す

とする前のことだ。もちろん仲林の手に残っていて、この土壇場で打ち出す![]() が1枚であるケースは少ないだろう。アンコからの切り出しなら当たらないし、2枚落としだとしたら、亜樹が前の手番で

が1枚であるケースは少ないだろう。アンコからの切り出しなら当たらないし、2枚落としだとしたら、亜樹が前の手番で![]() を引いてきたときしか放銃することはない。

を引いてきたときしか放銃することはない。

ただ、僅かな可能性とはいえ当たり得る牌だ。園田視点からは![]() アンコがないし、亜樹がアガると局が進むとはいえ、

アンコがないし、亜樹がアガると局が進むとはいえ、![]() アンコの赤赤の手に打ち込む可能性は0ではなく、それは歓迎でないだろう。

アンコの赤赤の手に打ち込む可能性は0ではなく、それは歓迎でないだろう。