氏の解説の素晴らしいところは、対局者心理に寄り添い、その打牌速度に合わせて「意識の流れ」を簡潔かつ平易に言語化した上で、実際に牌が切られるタイミングでその言語化を完結させる能力。

ほぼノータイムの摸打の場合は「何切る」候補を瞬時に1~2個挙げるにとどめ、少考が入った場合は「形は○○切りが普通なんですけど××っていうのもあるのでそれを考えてますね」と、思考のための要素を的確に拾い上げた上で、視聴者に選択肢を例示する。

これって候補手を挙げるAIじゃないかと思うのだ。

プロだから当然だが(A2昇級おめでとうございます!)、牌効率レベルではまず間違えないし、それだけではなく、選手ひとりひとりの性格や打ち筋まで熟知していて、いまプレイヤーが何を考えているのかまでメンタリストのように言い当てる。

人間心理の解説という部分はAIには相当難しいだろうから、これってAI超えの可能性まである。

河野直也「いやあ相当嫌がってるなあ。全部の色にするの。打てる牌あったら… これですね」

太、打![]() 。

。

ソーズの一色手がみえる手だったが、![]() でも

でも![]() でもなく

でもなく![]() 。

。

この「実戦何切る」はなかなか難易度が高そうだ。

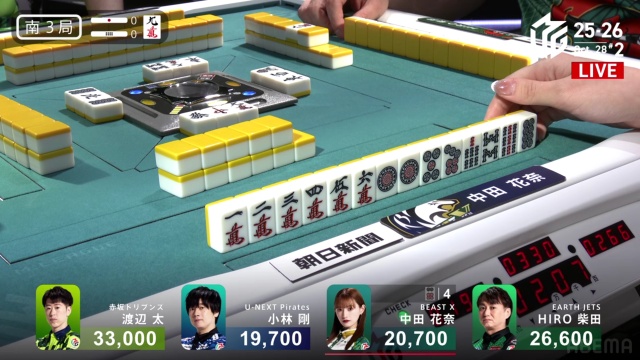

全体牌図がこちら。

上家のHIRO柴田がソーズの染め模様。すると、太のソーズとは色がかぶる。

場に1切れの字牌の![]() も余ってきたこのタイミングで、自分も無邪気にソーズを集めてなどすれば、近い将来、小林や中田へはもちろん、柴田に対してまで安牌に窮することになりそうだ。

も余ってきたこのタイミングで、自分も無邪気にソーズを集めてなどすれば、近い将来、小林や中田へはもちろん、柴田に対してまで安牌に窮することになりそうだ。

実際、自分の手は到底、アガリが成就するような牌姿をしていない。下家で仕掛けの多い小林へのアシストと、危険牌先切りの感覚込みで、半分降りの![]() とした。

とした。

河野直也。

ここまでプレイヤー心理を読んで、端的に言及できる解説は希少だろう。

そりゃあ局後に頭痛もするわ。ものすごい瞬発力と、頭と舌の回転速度。

この局は小林がリーチするも、ひとりテンパイで流局。

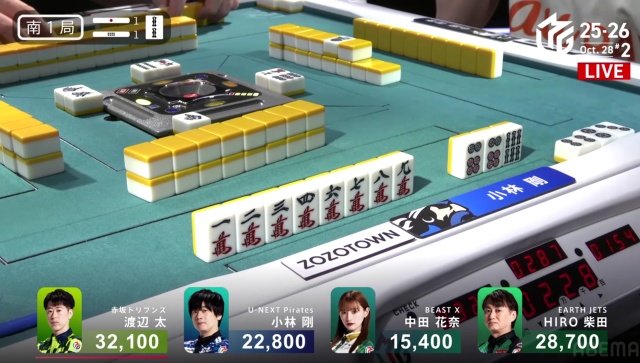

南1局

その小林に、物議を醸した(?)鳴きが入る。

3巡目。リャンメン+一気通貫のカン![]() イーシャンテンから、

イーシャンテンから、

チー!

コバゴー以外、誰も鳴かなさそうなリャンメンからの仕掛けに、解説の直也もさすがに驚きを隠せない。

・下家でラス目の中田が![]() を仕掛けており、加点されると3着目の自分がラスに近づく(ラスに落ちる)こと

を仕掛けており、加点されると3着目の自分がラスに近づく(ラスに落ちる)こと

・対面の柴田が第1打![]() で、この速さでテンパイしていれば

で、この速さでテンパイしていれば![]() でもすぐに切ってくれそうで、実質2人でめくっている状況であること

でもすぐに切ってくれそうで、実質2人でめくっている状況であること

・1000点での早急な仕掛けに疑問の声もあがっているようだが、これは供託&積み棒込みで2300点からの仕掛けであること(![]() でのアガリもある)

でのアガリもある)

・何より、テンパイチャンスが3種(![]() ・

・![]()

![]() )しかないイーシャンテンというのは、あと5巡でテンパイする確率でさえ4割程度と、意外に受け入れは狭いこと

)しかないイーシャンテンというのは、あと5巡でテンパイする確率でさえ4割程度と、意外に受け入れは狭いこと

といった理由で鳴いたのだと検討配信で小林は語った。

渡辺太が麻雀AIだというなら、何を隠そう、小林剛は麻雀ロボだ。

元祖、機械といってよい。

本人は「デジタル」と呼ばれるのを嫌っているものの、かつてオカルトバスターズの一員として、当時蔓延っていた、ロジカルではない「流れ論」や「体勢論」に異を唱えた。

現在のAIの隆盛を準備することになる「科学する麻雀」以後の統計的アプローチという手法に、当初から賛同し、その流れに棹差していたのも、誰あろう小林ロボだ。野球の指標やデータにうっとりして、それで何杯もご飯を食べられる、根っからの理系人間、いやロボである。

麻雀は、メタゲームの要素が強いゲームである。

メタとは「超える」や「高次元」を意味する接頭辞で、メタゲームとは、簡単に言えば「ゲームを超えた次元で展開されている別のゲーム 」を指す。

すべてのゲームがそうであるように、麻雀というゲームには当然、ルールが存在する。あるゲームにおける戦略はむろん、そのルールを基盤に構築される。

だが、突き詰めていけば、そのルール以上の戦略がやがて出回るようになる。

対戦ゲームにおける「お互いの手の内の読み合い」がそのひとつだろう。

Mリーグで言うならば「人読み」や「トレンド」・「トレンド外し」が、麻雀というルールを超えたメタゲームの例である。

特定少数との不完全情報ゲームという点で、人読みの重要性は言うまでもないだろう。

たとえば人読みによって鳴きのレンジを予測することや、園田がよく言う「宣伝広告費」を支払って、そのレンジを裏切る戦略が、麻雀という一般的なゲームを超えて繰り広げられるメタゲームとして展開される。

トレンドについては、まさに渡辺太のMリーグ加入年にそのようなことが言われた。

太の攻撃的な麻雀が、Mリーグ全体のトレンドを変えたのだと。

太の、残り筋を数えて放銃率を割り出して押し引きを判断するというのは、ごく普通のことではあるが、Mリーグという大舞台で実践することは、人間である以上、なかなか難しいことだった。無謀な振り込みは批判される傾向にあるからだ。もちろん、その押し引き判断がAI的に培われたことは言うまでもない。期待値的に得であることを人間的な感情やメンタルを措いて遂行できることこそが、AIの優位性なのだから。

太はそれを可能にし、勝った。

また、小林の上記のような鳴きは「トレンド外し」のメタだといえるかもしれない。

Mリーグ全体の副露率は、オンライン麻雀のそれと比べてかなり低い。面前高打点が依然、Mのトレンドであるなら、多数の戦略の逆をいくような小林の発想や選択が、有効な局面も少なくないだろう。

この5200点から満貫、ともすればハネ満までみえるようなイーシャンテンを、3巡目にリャンメンから鳴き発進すること。得か損かの判断はともかく、インパクトは麻雀AIの理外の一打に近いものがある。しかし、理由を並べられると、それもありなのかもと考える材料になる。AIと人間の共存も、理想的にはこうあるべきだろう。

麻雀の戦略が1つの「誰もが目指すべき戦略」に収斂することはない。

NAGA開発者である小田桐優理氏は、渡辺太との共著『AIが迷う何切る80』(KADOKAWA)において、そう述べている。

つまりAIが、麻雀における絶対的な解答や結論を有しているわけではないということだ。

麻雀は自由なのだから、いろんな考えや価値観があり、いろんな打牌が存在し得る。それが人間同士が興じるゲームの面白さなのであって、AIの介在は、あくまでその「世界」を豊かなものにするためである。

良心的かつ優秀なAI開発者は皆、AIは人間に対抗する存在ではなく、共存していくものだと語る。

人類にとって、より良い「世界」になるために、AIはわれわれが洞察力を深め、知見を得るためのパートナーとなってくれるのだと。

南3局