結果としてはツモアガリだったが、経験値が生み出した選択の一端を垣間見ることができた。

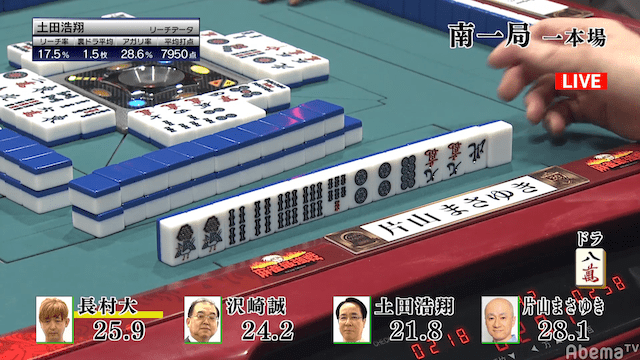

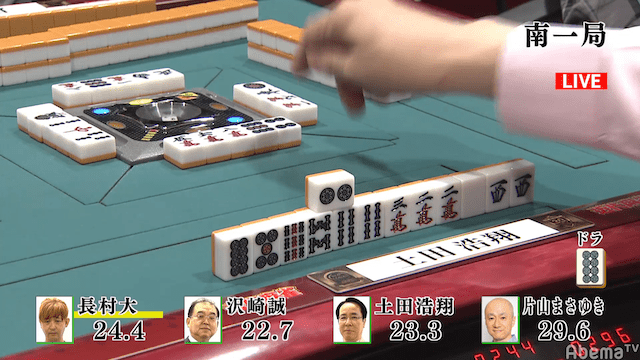

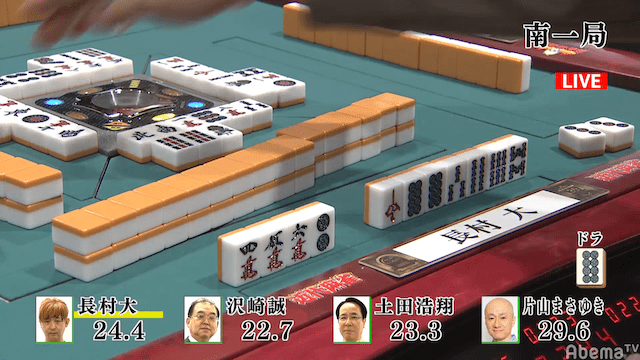

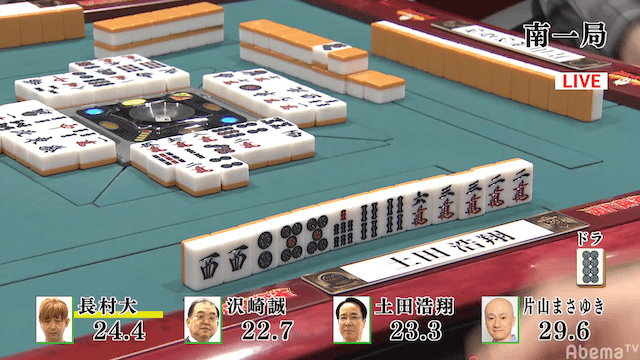

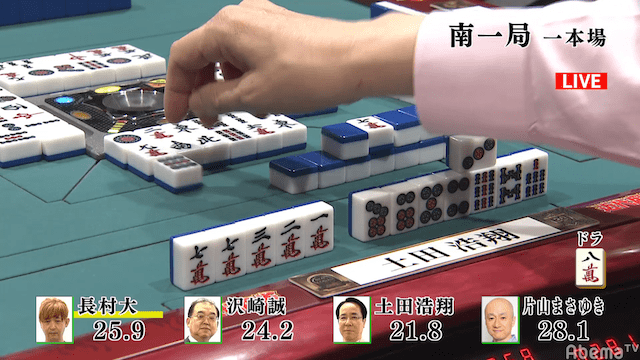

【南1局】

土田がここから打![]() 。下が競っているこの状況で、受けがきついドラ表示牌の

。下が競っているこの状況で、受けがきついドラ表示牌の![]() のターツを残すよりはドラの重なりだけ残して、

のターツを残すよりはドラの重なりだけ残して、![]() を鳴いて軽くアガリに行く選択をしたのだろう。

を鳴いて軽くアガリに行く選択をしたのだろう。

……と思っていた。

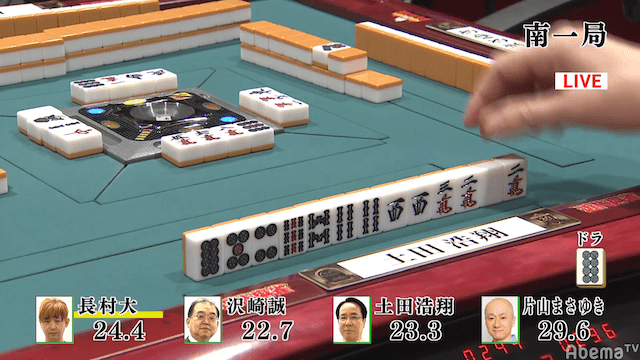

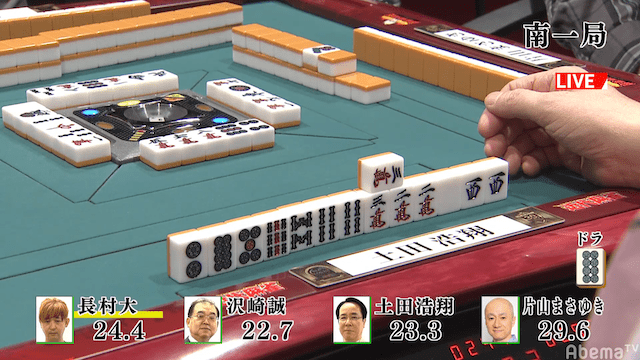

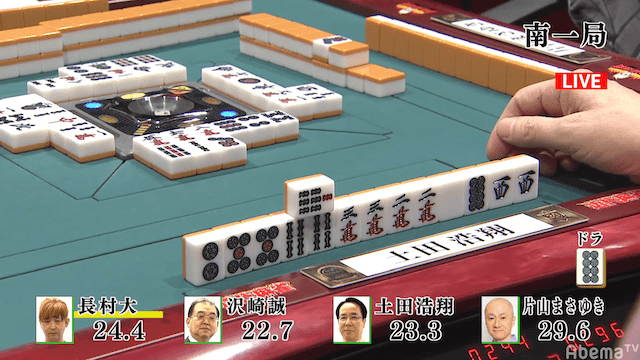

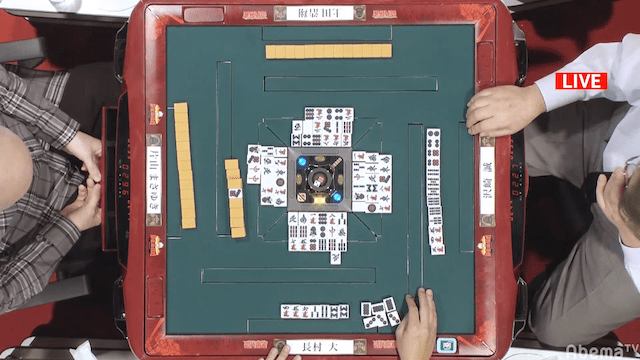

次巡のこの![]() は当然ツモ切り……

は当然ツモ切り……

当然……

打![]() !!!!

!!!!

ここで七対子固定である!!土田には何が見えているのだろうか!?

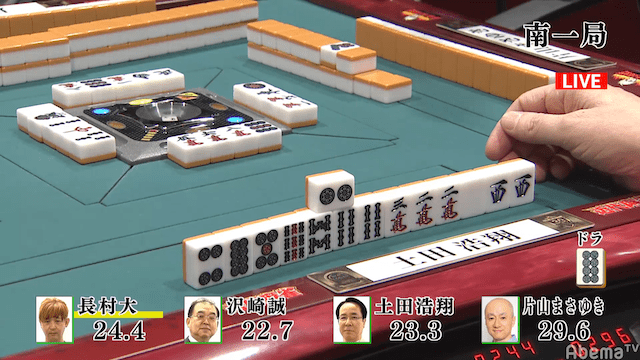

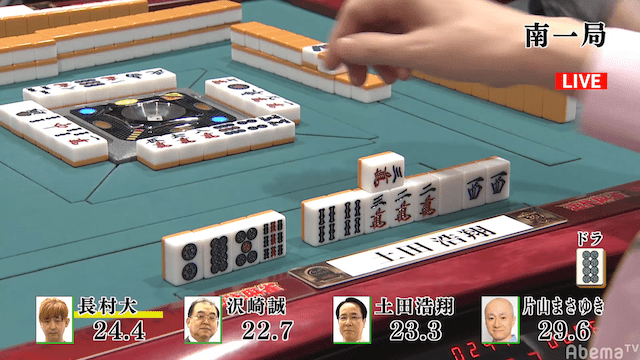

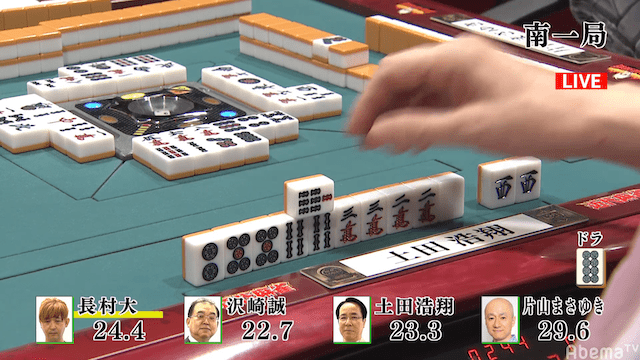

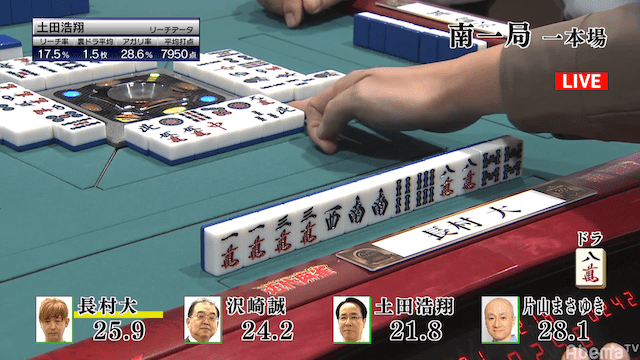

次巡、当然のように![]() を重ねる。ここは打

を重ねる。ここは打![]() かと思ったが……

かと思ったが……

打![]() !!!!

!!!!

なぜ土田は![]()

![]()

![]() の筋を残したのだろうか?

の筋を残したのだろうか?

これは筆者の考えだが、恐らく先ほど紹介した「筋対子理論」がかんけいあるのではないだろうか。

先ほど書いたように「筋対子理論」とは「手牌にあって筋になっている牌の片方が対子ならば、もう片方が自分のツモ筋にいて対子になりやすい」という考えだ。(ちなみに2が対子の時の8など、遠い筋は対子にならないという考えも内包している)

この「筋対子理論」を逆に考えれば、「一枚ずつ持っている筋の牌は、片方が対子になればもう一つも対子になりやすい」と言えよう。

今回のケースでいえば、

ドラの![]() が対子になれば、筋対子理論で

が対子になれば、筋対子理論で![]() が対子になる。

が対子になる。

![]() が対子になれば、筋対子理論で

が対子になれば、筋対子理論で![]() か

か![]() が対子になる。

が対子になる。

![]() が対子になれば、筋対子理論で⑤が対子になる。

が対子になれば、筋対子理論で⑤が対子になる。

こう考えたとするならば、![]() はネックの牌と言えよう。

はネックの牌と言えよう。

さながら「筋対子理論」の「因果の逆転」とでもいうべきだろうか。驚愕の技と言っていいだろう。

「その通りです」と言わんばかりに次巡、![]() を引いてくる土田。ここまでくると脱帽するしかない。

を引いてくる土田。ここまでくると脱帽するしかない。

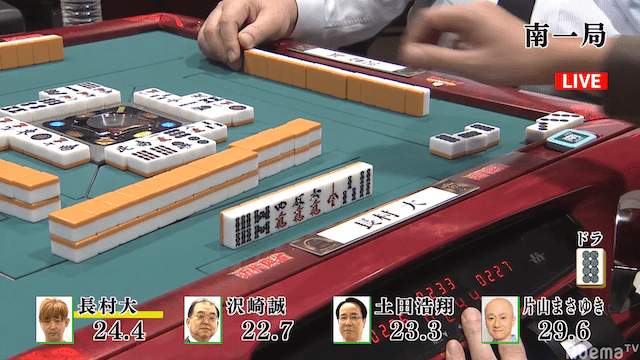

しかしこの局は親の長村が黙っていなかった。

片山の![]() をポンして打

をポンして打![]() 。ドラドラのタンヤオで膠着状態を抜け出そうとした。

。ドラドラのタンヤオで膠着状態を抜け出そうとした。

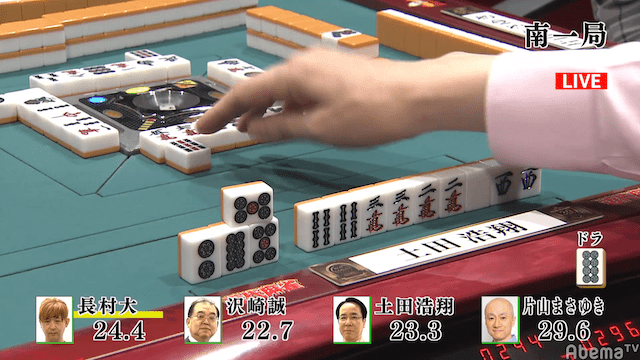

これを受けた土田。ここから……

なんとドラの![]() !!!!

!!!!

これは7が筋対子理論の牌であること以上に、ドラの![]() が薄いことが読めていたのではないだろうか。

が薄いことが読めていたのではないだろうか。

親の長村は早い巡目で![]() を切っており、

を切っており、![]() 一枚切れのみの

一枚切れのみの![]()

![]()

![]() から

から![]() をポンしている。

をポンしている。

打点がないならば仕掛けないようなところから仕掛けている以上、ドラ⑧を2枚か3枚持っていそうだ。ならば![]() は重ならないと踏んだのだろう。

は重ならないと踏んだのだろう。

しかし二枚持ちであればポンかロンが飛んでくる。覚悟を決めた一打であっただろう。

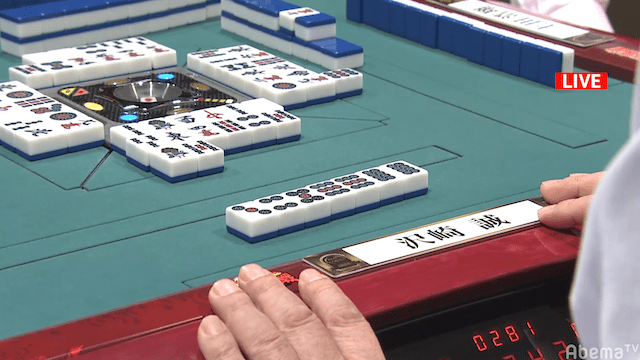

当然長村はこれをポン。打点上昇とテンパイへの受け入れの広さ、両方手に入れる鳴きだ。

![]() 、

、![]() と親に危険な無筋を通していく土田。

と親に危険な無筋を通していく土田。

これは自分の残している牌、ひいては筋対子理論に自信があると同時に、親にドラを鳴かせた以上はまっすぐ攻め抜くという強い意志を感じた。

もちろん、「親にドラを鳴かせた以上は全部行くべきだ」という責任論は、数字として明らかに損なものであるだろうし、決して他人に強要すべきものではない。ドラを打ったけど親に鳴かれたから降りたら親に満貫ツモられました、というような状況でもほかのプレイヤーは文句を言う権利を持たないのだ。

しかし、そういったことは百も承知なレジェンドプロが、自分が自分であるために、自分の麻雀を打つために、ある種の意地を貫き通す。そこには不格好に見えてしまうものの、確かなプライドと意志がある。そこにかっこよさを感じてしまうのは筆者だけだろうか。

テンパイこそ入れられなかったものの、土田という男の凄みを感じるには十分な局であった。

土田の魔力なのか、各者続々と七対子系の手になるも……

アガったのは沢崎。![]() ホンイツで3900は4200。河がおとなしかったのが功を奏した。

ホンイツで3900は4200。河がおとなしかったのが功を奏した。

放銃した土田は平和の三面張に手替わりしての振り込み。いい気分ではないだろう。

これで土田だけ10000点台になってしまった。

【南2局】

親番の沢崎がタンヤオ・三暗刻、土田が![]() ホンイツ・ドラドラのドラとダブ

ホンイツ・ドラドラのドラとダブ![]() のシャンポン、片山が丁寧な粘りで七対子イーシャンテンまで進めるも、アガったのは長村。

のシャンポン、片山が丁寧な粘りで七対子イーシャンテンまで進めるも、アガったのは長村。

![]() ドラの2600を土田から打ちとる。これで更に二位通過は分からなくなった。放銃した土田には辛い状況だ。

ドラの2600を土田から打ちとる。これで更に二位通過は分からなくなった。放銃した土田には辛い状況だ。