安牌(安全牌)とは – 他家にロンされない牌のこと

安牌(安全牌)とは 安牌(アンパイ)は安全牌を略した麻雀用語。安全牌(アンゼンパイ)とは、他家にロンアガリされない牌のこと。他家にロンアガリされる危険がないことから、安全牌と呼ぶ。逆に、他家にロンアガリされる可能性が高い…

「近代麻雀」の竹書房がおくる麻雀ニュース・麻雀情報サイト

麻雀用語

麻雀用語

安牌(安全牌)とは 安牌(アンパイ)は安全牌を略した麻雀用語。安全牌(アンゼンパイ)とは、他家にロンアガリされない牌のこと。他家にロンアガリされる危険がないことから、安全牌と呼ぶ。逆に、他家にロンアガリされる可能性が高い…

麻雀用語

麻雀用語

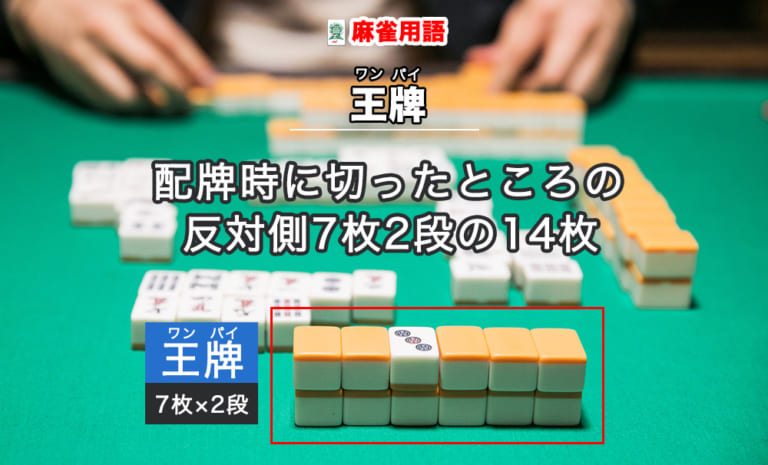

王牌(ワンパイ)とは 王牌は、配牌(ハイパイ)時に切ったところの反対側7枚2段の14枚のこと。王牌はツモ山としては使わないのが一般的なルール。 配牌前に王牌を切っておき、切った左側から配牌をしていく。基本的に王牌はツモれ…

麻雀用語

麻雀用語

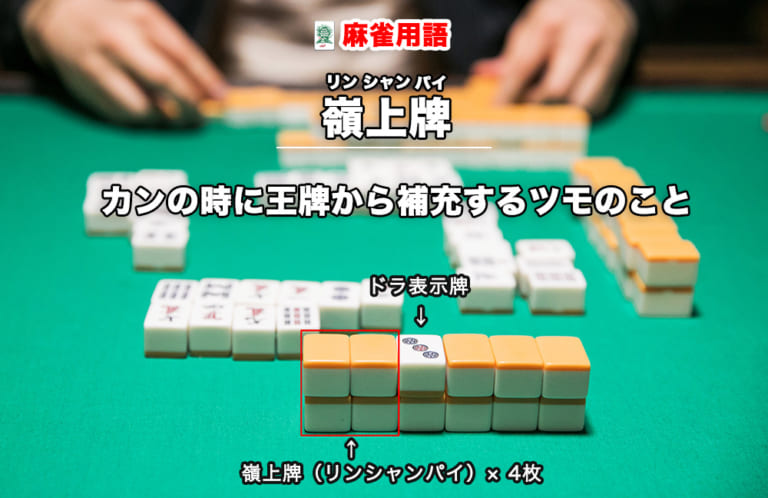

嶺上牌(リンシャンパイ)とは 嶺上牌とは、槓(カン)の時に王牌から補充する牌のこと。基本的に王牌はツモれないが、嶺上牌はカンの時にツモることができる。 14枚の王牌(ワンパイ)のうち、ドラ表示牌の左隣りの2枚2段=計4枚…

麻雀用語

麻雀用語

メンタンピンは、リーチ・タンヤオ・平和(ピンフ)の3つの役を複合した略称。麻雀の基本的な役で構成されるため、手作りの王道とも言える。対応する略称は以下の通り。 メン:リーチ タン:タンヤオ ピン:ピンフ リーチ・ピンフの…

麻雀用語

麻雀用語

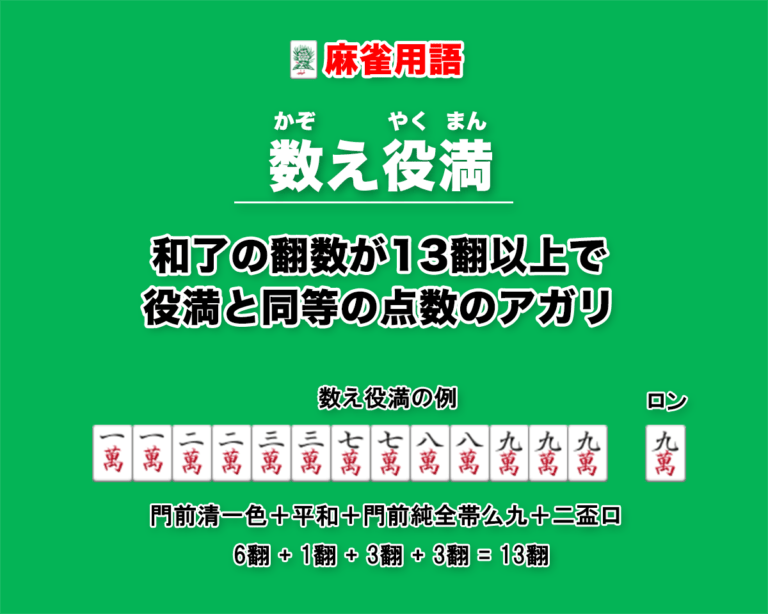

数え役満は和了をしたときに手役が複合し翻数が13翻以上になった場合、四暗刻や大三元などの役満と同じ点数が与えられるアガリのこと。一般的には広く採用されているルールだが、Mリーグや麻雀最強戦などの競技麻雀では採用されない場…

麻雀用語

麻雀用語

喰いタンとは 喰いタンとは、ポン・チー・明カン等、牌を鳴いたタンヤオのこと。他家が打った牌を副露して手牌の面子(メンツ)でタンヤオを完成させる行為を指す。 タンヤオ役は以下の記事で詳しく解説。 タンヤオは、字牌と1,9の…

麻雀コラム

麻雀コラム

同じページに七対子とチートイツがあるのは 近代麻雀編集長の金本です。 近代麻雀編集部は麻雀本を作って50年、それなら、チートイツか七対子か、ピンフか平和かなどどっちで書くか雑誌で統一されていて当然と思うじゃないですか。「…

麻雀用語

麻雀用語

よく使う麻雀用語を五十音で紹介。覚えやすいように各用語を一文で解説。各用語のリンクからより詳しい解説が読めます。 ■あ行 間四軒(あいだよんけん)放銃となる可能性が高い裏スジが2つ重なった状態 頭ハネ(あたまはね) 同時…

麻雀用語

麻雀用語

中抜きとは 中抜きとは、完成しているメンツ(順子)から真ん中の牌を抜いてオリる技術を指す麻雀用語のひとつ。 順子の真ん中の牌を抜くことから「中抜き」と呼ばれ、真ん中以外の牌を切ってオリる場合や刻子を崩す場合にはあまり使わ…

麻雀用語

麻雀用語

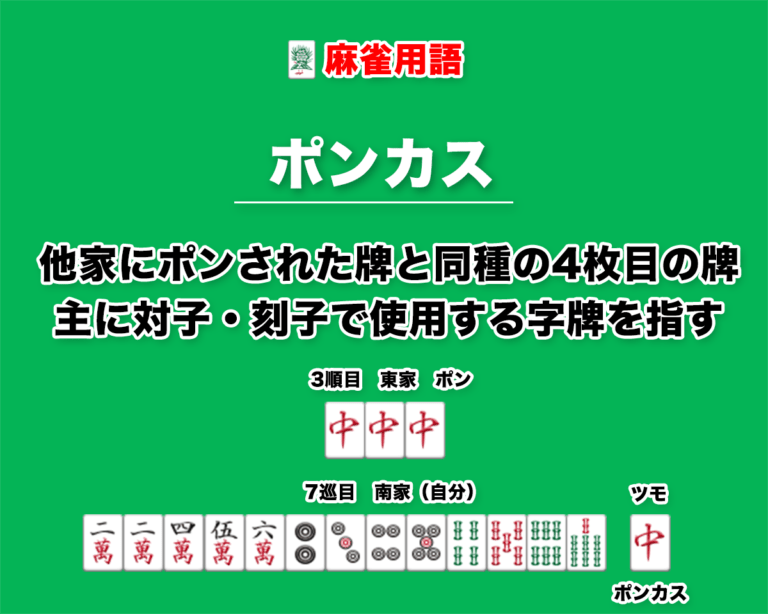

ポンカスとは ポンカスとは、他家にポンされた牌と同種の4枚目の牌を指す麻雀用語のひとつ。 ポンによって既に3枚使用されている牌なので重なることはなく、対子や刻子になりえないので「カス」という蔑称が使われている。 数牌の場…

麻雀用語

麻雀用語

中ブクレとは 中ブクレとは、順子の真ん中の牌が2枚以上ある状態を指す麻雀用語のひとつ。 順子の真ん中の牌が多く膨らんでいるような形から「中ブクレ」と呼ばれ、順子の端の牌が2枚以上ある場合は亜リャンメンなどと呼ばれる別の形…

麻雀用語

麻雀用語

二鳴きとは 二鳴きとは、ポンできる牌が出たとき、1枚目はポンせず2枚目が出たときにポンすることを指す麻雀用語のひとつ。 逆に1枚目ですぐに鳴く場合は「一鳴き(いちなき)」と呼ぶ。 4枚ある同種牌のうち2枚を自分が持ってい…

麻雀でよく使われる用語を近代麻雀編集部が解説します。間四軒、裏筋、空切り、上ヅモ、亜リャンメンなどなど、よく使う麻雀用語を収録。用語の解説はもちろん、どういった状況で使うのか、どういった例で使う用語なのかをわかりやすく紹介しています。

麻雀漫画専門誌『近代麻雀』の編集部。麻雀専門情報サイト『キンマweb』、雀荘検索サイト『麻雀店検索サイト』の運営、コンテンツ作成・編集・監修、YouTubeバラエティ番組『麻雀遊戯王』の運営・企画・配信を行っている。