【目次】

国士無双とは

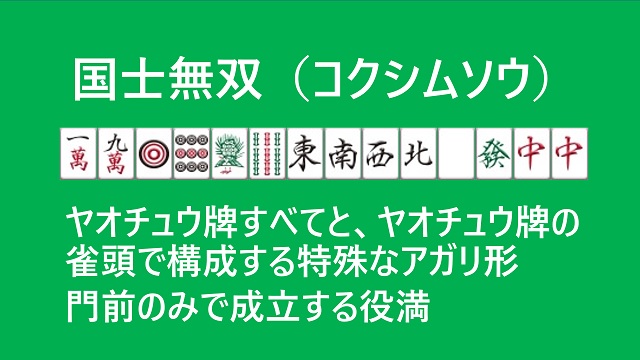

国士無双は、13種の么九牌すべてを揃えると成立する役満です。「こくしむそう」と読みます。国士無双は「天下に並ぶ者がいないほど大変に優れた者」という意味で、その名の通り麻雀の世界においても、他の役とは一線を画す役満です。

国士無双は別名「十三么九(シーサンヤオチュー)」とも呼ばれますが、一般的には「国士(コクシ)」と略して呼ばれることが多いです。国士無双はの13種の么九牌すべてを揃える特殊な形の役なので、天和(テンホウ)などを除くと他の役満と複合することもありません。

役満の中では出現頻度が比較的高く、知名度も非常に高いため、麻雀を知らなくても名前だけは知っている方も多いことでしょう。七対子(チートイ)と同様、4面子1雀頭の基本形でなくともアガれる数少ない役のひとつで、ブロックやメンツという概念がない上、字牌を1枚で使用できるのは国士無双だけです。よって国士無双は独特の戦術が必要になってきます。

役満・国士無双が成立する条件

国士無双は、么九牌(ヤオチューハイ)と呼ばれる13種の牌、すなわち1と9の数牌と字牌をすべて揃え、そのうちのいずれかひとつを雀頭として対子にすると成立する役満です。特殊な形ゆえ鳴くことはできず、必ず門前になります。

国士無双

- 么九牌ををすべて揃える

- 上記13種の牌のいずれかひとつを対子にする

- 門前でのみ成立

どういう時に国士無双を狙うのか?

ケース1

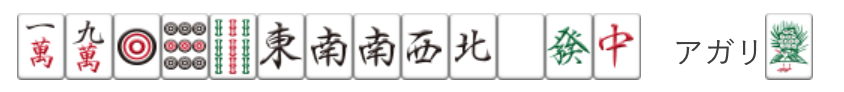

ケース1は8種8牌の配牌だが、![]() を切る。配牌を見た時に必ず1・9牌と字牌が何種類あるか数える。1・9牌、字牌の種類別国士成就率は以下である。

を切る。配牌を見た時に必ず1・9牌と字牌が何種類あるか数える。1・9牌、字牌の種類別国士成就率は以下である。

1・9牌、字牌の種類別国士成就率

- 8種類:0.08%

- 9種:1.5%

- 10種:8.5%

- 11種:24.9%

(『統計で勝つ麻雀』 (近代麻雀戦術シリーズ)より)

この数字は全て国士に向かったものではなく、特に8種の場合は国士以外の通常の手役でアガるケースもある。それを差し引いても8種からの国士無双の成就率の低さがわかる。

だが、上記の8種8牌の配牌からは国士を狙わないわけではなく、国士を残す感覚で![]() を切る。同じ8種でも上記の配牌ほどバラバラでアガれそうにない配牌は、字牌を抱えて安全度を高め、ホンイツやチートイツなどの高くて遠い手役を残す。その残す手役リストの中に国士を加えてやるのだ。たしかに8種では国士成就率は低いが、早い段階で2手進んで10種となれば国士に2シャンテンであり、十分勝負手といえる。

を切る。同じ8種でも上記の配牌ほどバラバラでアガれそうにない配牌は、字牌を抱えて安全度を高め、ホンイツやチートイツなどの高くて遠い手役を残す。その残す手役リストの中に国士を加えてやるのだ。たしかに8種では国士成就率は低いが、早い段階で2手進んで10種となれば国士に2シャンテンであり、十分勝負手といえる。

ケース2

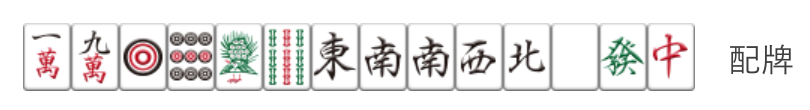

ケース2の配牌からは![]()

![]()

![]() のいずれかを切る。ケース1と同じく8種だが、ケース2はくっつきとホンイツが見えている。8種の場合の国士無双は、苦しい時に残すものの、普通にアガれそうならばすぐに見切る。9種の場合は九種九牌で流せるのであれば流す。それ以外は8種の時と同様に通常の進行でアガれそうなら1・9牌から切り出していく。国士一直線になるのは10種以上の時である。

のいずれかを切る。ケース1と同じく8種だが、ケース2はくっつきとホンイツが見えている。8種の場合の国士無双は、苦しい時に残すものの、普通にアガれそうならばすぐに見切る。9種の場合は九種九牌で流せるのであれば流す。それ以外は8種の時と同様に通常の進行でアガれそうなら1・9牌から切り出していく。国士一直線になるのは10種以上の時である。

国士無双十三面待ちとは?

国士無双は、上記の「么九牌13種1枚ずつ+どれかひとつをもう1枚」という形を揃えられさえすれば、テンパイ形は問われません。

ただし、すべての么九牌を1枚ずつ揃え、雀頭のないタンキ待ちの形になった場合待ち牌は13種となりますが、この形のときだけダブル役満となるルールも存在します。このようなテンパイを「国士無双十三面待ち」と呼ぶこともあります。

国士無双と複合しうる役満

役満の複合が認められている場合、国士無双は以下の役満と複合することができます。

国士無双+ 天和(テンホウ)or 地和(チーホウ)

国士無双は4面子1雀頭の基本形とは異なる特殊な形でのアガリになりますので、「配牌時の第一ツモでのツモアガリ」というアガリ形ではない条件を持つ天和(テンホウ)と地和(チーホウ)とのみ複合します。

天和(テンホウ)・地和(チーホウ)とは? 配牌第一ツモでアガると成立する役満

国士無双の注意点

暗槓の槍槓(チャンカン)

他家が加槓しようとした牌でアガると成立する槍槓(チャンカン)は、通常の場合加槓にのみ認めれているので、暗槓された牌でアガることはできません。

ですが、一部のルールでは国士無双テンパイのときに限り、暗槓された牌でのロンアガリを認めていることがあります。ただし、ルールによってはこれも他のテンパイ形同様認められない場合がありますので、事前に確認するようにしましょう。

フリテンの十三面待ち

一度アガリ形を完成させたあとに、対子となった牌を切ってフリテンのテンパイ形とすると十三面待ちとなります。国士無双十三面待ちがダブル役満として認められている場合、早い巡目にアガリ形を完成させられたら、敢えてアガらずにフリテンの十三面待ちに取るほうが得なこともあります。

ただし、フリテンの十三面待ちについては、「フリテンでない国士無双十三面待ちのみダブル役満とする」というルールの場合もあり、また、それ以前にどのような待ちであってもダブル役満としては扱わないルールもありますので、事前の確認を怠らないようにしましょう。

国士無双の狙い方

どういう時に国士を狙うのか

パターンA:東1局・南家・配牌

パターンAは8種8牌の配牌だが![]() を切ります。配牌を見たときに必ず19牌と字牌が何種類あるかを数えてみましょう。19牌・字牌の種類別国士成就率は以下です。

を切ります。配牌を見たときに必ず19牌と字牌が何種類あるかを数えてみましょう。19牌・字牌の種類別国士成就率は以下です。

・8種 0.08%

・9種 1.5%

・10種 8.5%・11種24.9%

『統計で勝つ麻雀』(竹書房・福地誠 / みーにん)より

この数字は全て国士に向かったものではなく、特に8種の場合は国士以外の通常の手役でアガるケースもある。それを差し引いても8種からの国士成就率の低さがわかります。

しかしパターンAからは国士を狙わないわけではなく、国士を残す感覚で![]() を切ります。同じ8種でもパターンAほどバラバラでアガれそうにない配牌は、字牌を抱えて安全度を高め、ホンイツやチートイツなどの高くて遠い手役を残します。その残す手役リストの中に国土を加えてみるのです。たしかに8種では国土成就率は低いですが、早い段階で2手進んで10種となれば国土に2シャンテンであり、十分勝負手と言えます。

を切ります。同じ8種でもパターンAほどバラバラでアガれそうにない配牌は、字牌を抱えて安全度を高め、ホンイツやチートイツなどの高くて遠い手役を残します。その残す手役リストの中に国土を加えてみるのです。たしかに8種では国土成就率は低いですが、早い段階で2手進んで10種となれば国土に2シャンテンであり、十分勝負手と言えます。

パターンB:東1局・南家・配牌

パターンBの配牌からは![]()

![]()

![]() のいずれかを切ります。パターンAと同じく8種ですが、パターンBはくっきりとホンイツが見えています。8種の場合の国士は、苦しい時に残すものの普通にアがれそうならばすぐに見切りましょう。

のいずれかを切ります。パターンAと同じく8種ですが、パターンBはくっきりとホンイツが見えています。8種の場合の国士は、苦しい時に残すものの普通にアがれそうならばすぐに見切りましょう。

9種の場合は9種9牌で流せるのであれば流します。それ以外は8種の時と同様に通常の進行でアガれそうなら19字牌から切り出していきます。国士一直線になるのは10種以上の時です。

迷彩とリーチを使う

国士の匂いを消すために余った19牌を先に切り、迷彩を効かせる打ち方があります。しかし19牌を先に切ったことにより、残した中張牌の処理が遅れ、放銃になってしまっては損です。ではどうすればいいのか。

パターンC:東1局・南家・配牌

パターンCからは![]() もしくは

もしくは![]() を切ります。パターンCは10種12牌あります。このように配牌か2巡目に9種以上あり、かつ被っている牌(トイツ以上の牌)が2種類以上あるケース限定で、王牌だけ19字牌を切っておくのです。この1牌の迷彩効果は大きいです。

を切ります。パターンCは10種12牌あります。このように配牌か2巡目に9種以上あり、かつ被っている牌(トイツ以上の牌)が2種類以上あるケース限定で、王牌だけ19字牌を切っておくのです。この1牌の迷彩効果は大きいです。

パターンD:捨て牌

パターンE:捨て牌

パターンDとパターンEはたった1牌を入れ替えただけの捨て牌す。どちらも国士の可能性は感じるのですが、一打目に![]() を切ってあるパターンDはチャンタやチートイツもあり、国士はだいぶ薄まります。一方パターンEは国士が第一本線に考えられてしまいます。

を切ってあるパターンDはチャンタやチートイツもあり、国士はだいぶ薄まります。一方パターンEは国士が第一本線に考えられてしまいます。

このように1巡目か2巡目に1牌だけ19牌・字牌を混ぜておくだけで、印象は大きく変わってきます。とはいえ残す中張牌の危険度も高く、パターンCくらい余裕がある時でないと迷彩はリスクが大きい。

パターンF:南家・4巡目

パターンFは![]() を切ればテンパイします。国土をテンパイした時、ダマテンに構えるのが基本です。リーチとダマテンでリーチをした方がアガリ率がアップするようなことは、ほとんどありません。

を切ればテンパイします。国土をテンパイした時、ダマテンに構えるのが基本です。リーチとダマテンでリーチをした方がアガリ率がアップするようなことは、ほとんどありません。

しかし、とある条件を満たした時はリーチが有利になってきます。それはパターンFのように

・5巡以内

・字牌待ち

という条件を満たしてテンパイした時です。字牌待ちの場合はリーチを打ってもアガリ率は大きく変わりません。むしろ国士の場合はリーチを打ったことによって本来出ることのなかったトイツ落としや暗刻落としでの放銃が期待できます。

国士無双のまとめ

国士無双は、13種の么九牌すべてを揃えると成立する役で、最も有名な役満のひとつです。また、出現頻度も高く、そもそも目にする機会の少ない役満のなかでは比較的よく見られるほうです。

ただし、特殊な形であるがために、国士無双に向けて手を進めてしまうと、他の役を並行して狙うということが非常に難しくなります。配牌で么九牌が多くあったとしても、国士無双を狙うかどうかは点数状況などを見て慎重に判断しましょう。

以下の記事で国士無双をはじめ、役ごとの飜数を一覧でまとめています。

国士無双のアガリが出た対局

「麻雀最強戦2022 Mリーグスペシャルマッチ」にて、岡田紗佳プロが国士無双十三面待ちから見事にアガリを決めた。

「Mリーグ2019」にて、セガサミーフェニックスの魚谷侑未プロが国士無双をツモアガリ。詳細は以下の記事で。

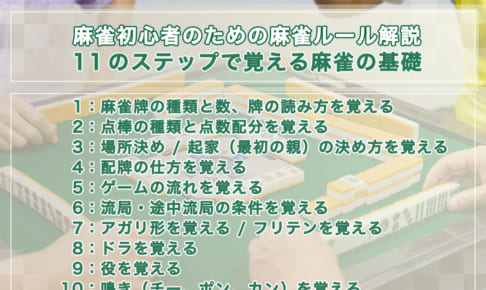

■麻雀初心者〜中級者におすすめの記事

麻雀役一覧(解説記事)

1飜役

- 門前清自摸和(ツモ)

- 立直(リーチ)

- 一発(イッパツ)

- 平和(ピンフ)

- 断么九(タンヤオ)

- 一盃口(イーペーコー)

- 役牌(ヤクハイ)

- 槍槓(チャンカン)

- 嶺上開花(リンシャンカイホウ)

- 海底摸月(ハイテイ)

- 河底撈魚(ホウテイ)

2飜役

- ダブル立直(ダブルリーチ)

- 対々和(トイトイ)

- 七対子(チートイツ)

- 三暗刻(サンアンコウ)

- 三色同順(サンショク)

- 三色同刻(サンショクドウコウ)

- 一気通貫(イッツー)

- 混全帯么九(チャンタ)

- 混老頭(ホンロウトウ)

- 小三元(ショウサンゲン)

- 三槓子(サンカンツ)